菁英銷售

為什麼努力沒成交?思路頻率對上才是成交關鍵 | 范大菁英銷售100講 第25講

《 成交關鍵 |銷售思維與ROI客戶解析》

(作者:范永銀)

范大經驗談|

在銷售現場跑了這麼多年,我最常聽到 Sales 的抱怨是:

「范大,我真的盡力了,可是客戶還是不買單啊!」

這句話我年輕時也講過無數次。那感覺就像在追求心儀對象,送花送禮物,加碼接送,對方不僅沒點頭,最後還牽了別人的手。你會懷疑自己不夠好,懷疑產品不夠強,甚至懷疑老天爺在耍你。

後來,我才明白:

問題不在努力不夠,而是思路不對。

你一直用「自己的思路」推銷,可惜客戶是在用「他的思路」做決策。

這就是為什麼你講得再賣力,客戶依然只是微笑點頭,最後一句「我們再看看」就把你打發掉。

銷售真功夫:不是多會說,而是能不能說進對方的心裡。

從第17講跨越鴻溝到龍捲風暴的思路啟示

在第 17 講〈跨越銷售的鴻溝〉裡,我們提到 Geoffrey Moore 的經典理論:

客戶不是一個模子刻出來的,他們分成不同階段、不同類型。

- 創新者(Innovators):敢於嘗鮮,甘願做白老鼠;

- 早期採用者(Visionaries):高瞻遠矚,敢於下注未來;

- 早期大眾(Pragmatists):務實穩健,要案例、要驗證;

- 後期大眾與落後者(Conservatives & Skeptics):市場標準化後才跟上。

在《跨越鴻溝》裡,這是市場擴散的分水嶺;

在《龍捲風暴》裡,則進一步告訴我們:當市場加速時,不同 Buyer 的思路,會直接決定銷售打法。

* 同樣一個產品,Visionary 要聽夢想,Techie 要聽規格,ROI Buyer 要看數字。

* 同樣一句口號,對 Visionary 是遠見,對 ROI Buyer 卻是空話。

* 同樣一場簡報,有人熱血沸騰,有人冷眼旁觀。

這就是思路的力量:不同 Buyer,就是不同思路;不同思路,就需要不同成交方式。

#進階的銷售 #思路啟示 # Geoffrey Moore

STAR 框架案例:務實思路的決策邏輯,就是三件事

S|Situation(情境):案子卡住,不是產品問題,是頻率問題

我在科睿唯安時有一位 Sales,屬於典型的 PE 思路:穩定、謹慎、有條理(organization),習慣掌握全貌後才行動。

他在南部跟進一張大單,簡報、拜訪都做了,卻總覺得「少了什麼」。案子卡著不上不下,既沒有被淘汰,也沒有往前推。

後來我陪他去見客戶副總與研發團隊。短短二十分鐘,我就發現了本質問題:副總也是 PE 思路。

這不是價格、不是功能、不是產品的問題,而是思路頻率沒對上,雙方都沒進入彼此的決策系統。

卡住的,不是價格;

卡住的,不是功能;

卡住的,是思路。

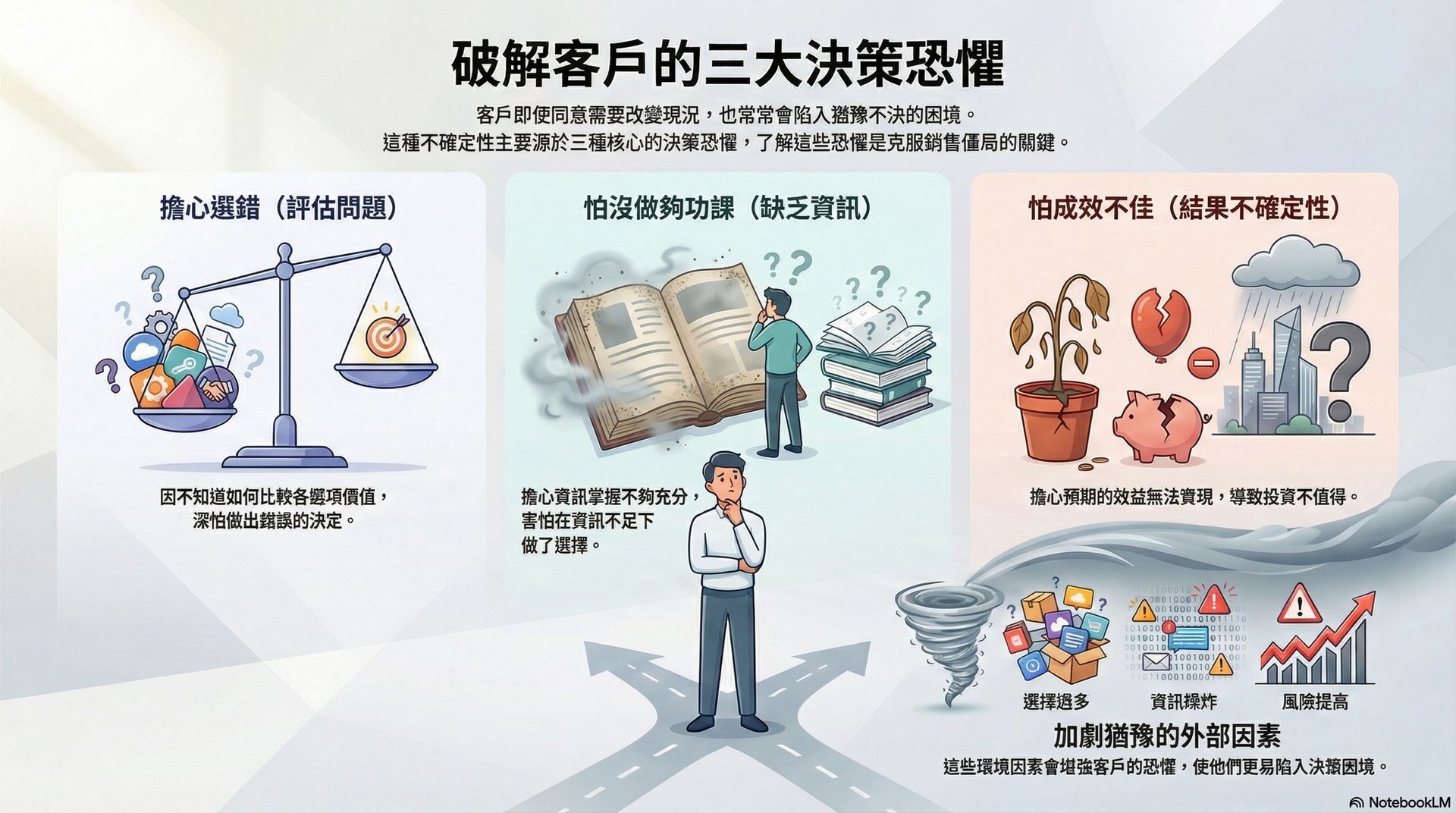

T|Task(任務):找到客戶的三把決策鎖

銷售真正的任務是:找出客戶心裡的三把決策鎖。

回程途中,我問這位 PE 思路的 Sales 一個問題:

「如果你就是客戶,什麼情況下你會簽這張單?」

這不是銷售話術,而是練習轉換視角,進入對方的邏輯與判斷系統。

問對問題,決定你是不是跑在正確的跑道;

問深一層,決定你最後能不能跑到終點。

A|Action(行動):層層迭代,對準三件事

他沉思片刻後,說出了三個核心點,我們就以此為基礎,設計「層層迭代」的行動方案。

① 數字要過關(Workshop KPI)

- 第一層:設計具體輸入/輸出的 KPI,跑出能說服研發團隊的效益模型。

- 第二層:做出 Before/After 的成果對比,一頁就能看見改善處。

- 第三層:把流程標準化為 SOP,列出所需資源與落地成本,讓副總看見「可行」而不是「冒險」。

范大MEMO:不是口頭承諾,而是可驗證的數字;不是單次表演,而是可複製的流程。

② 經驗要可靠(Reference 訪談)

- 第一層:挑「場景相近」的使用者,避免牛頭不對馬嘴。

- 第二層:設計訪談三段式:痛點在哪 → 你怎麼做 → 做完有什麼改變。

- 第三層:踩坑也要說出來,失敗+修正+成功,增加可信度。

范大MEMO:不是找啦啦隊,而是找同溫層;不是只講成功,而是把坑講清楚。

③ 案例要真實(導入故事:失敗→修正→成功)

- 第一層:安排視訊,讓客戶直接問,銷售暫退旁邊。

- 第二層:攤開時間軸:第 1 週會卡什麼、第 3 週怎麼破、第 6 週如何翻轉。

- 第三層:標出 Gate 決策點,讓副總知道何時該放行,何時該降風險。

范大MEMO:不是講一個故事,而是交一份劇本;不是只講結局,而是把過程打光。

R|Result(結果):副總沒說 YES,但他已經在點頭了

報告完,副總沒多說什麼,只是靜靜地點頭。

PE 的點頭,不是客套,而是「我看到了」。

他看到:

- 數字: KPI 有了,不再是空話。

- 經驗 : 別人先踩過坑,不用自己冒險。

- 路徑 : SOP+Gate+成本/資源,一切都清清楚楚。

很快,他拍板:合作;這是一張不小的訂單。

不是被我們說服,而是被我們「驗證」;

不是被我們感動,而是被我們「降低風險」。

范大總結|

這就是「PE 對 PE」的成交方式:不是去說服客戶,而是設計一個讓他自己說服自己的系統。

Takeaway|信任總在頻率對上後

銷售來看這個案例,要記住一個提醒:同思路的人,想法會高度一致。

所以當你不知道客戶在想什麼時,就問自己,或問同思路的人:「如果換作是你,怎樣你才會買?」

關鍵不是話術,而是頻率要對上。

比如像我的思路是 EM,強調人、情感與願景;副總是 PE,務實、數字導向。

如果換作我去溝通,副總會覺得我太「高大上」、太多連結、不夠務實;結果是共鳴沒有、信任降低。

但由 PE 思路的Sales去對接,就完全不同:副總看到一個「和自己頻率一致」的人,感受到認真、務實、說到做到,信任自然產生。

銷售最難的地方,就是把你腦袋裡的東西,放進客戶的腦袋;再把客戶口袋裡的錢,放進你的口袋。

要做到這一點,你必須先懂思路。因為只有思路對上了,你才能見人說人話,見鬼說鬼話;只有頻率一致,他才聽得進去,你才放得進去。

深度解讀:PE 思路 ≈ ROI Buyer

這個故事的關鍵在:我們對上了客戶的思路。

- PE 思路的客戶,本質上就是 ROI Buyer(務實型)。

- 他們不保守,而是重穩健。

- 他們要看到數字、案例、驗證,確保投資安全。

POINT: 這類客戶特別怕「口號」,卻特別信「事實」。

他不需要你講得天花亂墜,而是要確保你能幫他降低風險。

PE 思路的客戶,不是慢,而是穩;幫他穩住,他自然就會跟你走。

加碼|思路,不只是看客戶

我帶過很多 Sales,常常因為「用自己的慣性思路跑市場」而卡住。

有的人是 Visionary 思路,總想講未來藍圖,卻忽略客戶要的是 ROI。

有的人是 Techie 思路,一直講規格細節,卻忘了客戶想聽的是商業成果。 思路不只用來看客戶,其實也能用來看自己。

范大 MEMO|

如果你只會用自己的思路,就只會碰到「同溫層的客戶」;

如果你能讀懂不同思路,就能進入不同的市場;

如果你願意換一個思路,你就能換一個世界。

銷售不是一場單向輸出,而是一場思路交換。

范大的 TAKEAWAY|思路讓你把話講進客戶心裡

- 不用多會說,要說準對象;不用多會賣,要賣對方法;不用多會推,要能推對點。

- 成交,重點不在多會講,而在你多懂對方的思路。

- PE 思路的客戶,不是要拖延你,而是在降低風險。

- 真正的成交,不是說服,而是驗證。

#早點懂思路就會有好出路

#早點懂思路就會走對好路

#AI時代職場三力 #銷售力 #判斷力

#TPD思路 #思路頻率對什麼都對 #STAR框架

相關連結

相關文章